Zur Veröffentlichung

Digitale Barrierefreiheit sollte bei der Software-Entwicklung bereits von Anfang an berücksichtigt werden, um Barrieren frühzeitig vermeiden und die Zugänglichkeit für Nutzende mit und ohne Einschränkungen gewährleisten zu können.

Durch die Digitalisierung von Verwaltungsverfahren und damit verknüpfter IT-Systeme kommt der digitalen Barrierefreiheit auch im Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern und öffentlichen Einrichtungen ein wichtiger Stellenwert zu.

Diese Informationssammlung enthält einen Artikel, der sich grundlegend mit den Herausforderungen und Chancen einer barrierefreien Bereitstellung von IT-gestützten Verwaltungsleistungen befasst.

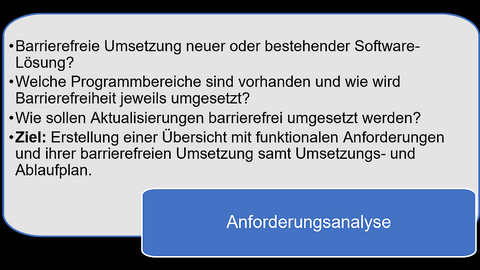

Sie wird ergänzt durch eine Checkliste zur barrierefreien Software-Entwicklung, die allgemeine Hinweise und wichtige Meilensteine auf dem Weg zu einer barrierefreien Software-Lösung aus einer Planungsperspektive enthält. Eine Visualisierung soll schließlich einen Gesamtüberblick über die Phasen und ihre wichtige Unterschritte veranschaulichen.

Digitale Barrierefreiheit – Ein elementarer Baustein der Verwaltung 2.0

Bei Webseiten, Dokumenten und mobilen Anwendungen von öffentlichen Stellen handelt es sich um wichtige Instrumente für Bürgerinnen und Bürger zur Kommunikation und zum Abruf von Verwaltungsleistungen. Hierbei kann es sich beispielsweise um die Ummeldung beim Einwohnermeldeamt oder die Beantragung eines Personalausweises handeln. Obwohl seit spätestens 23. Juni 2021 eine gesetzliche Pflicht zur barrierefreien Gestaltung und Bereitstellung solcher elektronischen Angebote besteht, so trifft man doch immer noch auf digitale Barrieren.

Im Zuge der Digitalisierung werden immer mehr Verwaltungsdienstleistungen auf elektronischem Wege abgewickelt. Dies ermöglicht die effiziente Gestaltung von Prozessen auf Behördenseite und bietet den Bürgerinnen und Bürgern den Vorteil, dass sie Zeit sparen, da sie nicht mehr für alle Angelegenheiten das Rathaus oder das Bürgerbüro aufsuchen müssen. Ein Vorteil für beide Seiten!

Digitale Barrieren in elektronischen Verwaltungsanwendungen konterkarieren die Ziele einer bürgernahen und effizienten Verwaltung, die die Vorteile von IT-gestützten Abläufen für sich nutzen möchte. Allein mit dem Hinweis auf die gesetzliche Verpflichtung und dem Willen, dieser nachzukommen, lässt sich die barrierefreie Umsetzung jedoch nicht realisieren. Es ist wichtig, die Hindernisse, die der digitalen Barrierefreiheit im Wege stehen, zu beleuchten und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.

Zu Beginn der barrierefreien Bereitstellung einer digitalen Verwaltungsleistung steht die Analyse des Prozessablaufs. Bei der Digitalisierung ist es nicht damit getan, eine digitale Kopie eines Antrags oder Bescheides zwischen zwei Stellen zu verschicken.

Bei der Prozessanalyse fallen Arbeitsschritte auf, an denen durch Reduzierung der bürokratische Aufwand gesenkt und Zeit für alle Beteiligten eingespart werden kann. Zum Beispiel können Antragstellende bereits bei Digitalisierung eines Verwaltungsverfahrens auf einer Webseite persönliche Daten eingeben und daher selbst Zeit, einen Vorort-Termin und Arbeit für eine händische Sachbearbeitung sparen.

Nach dem Design des digitalen Verwaltungsprozesses kann man sich mit der barrierefreien technischen Umsetzung beschäftigen. Die Ursachen, die digitalen Barrieren zugrunde liegen, sind vielfältiger Natur. Zunächst einmal kann es an der technischen Plattform liegen. Oftmals werden diese Online-Plattformen über einen spezialisierten externen Anbieter bereitgestellt, da die Entwicklung im eigenen Hause zu aufwändig und zu teuer sein kann.

Die digitale Barrierefreiheit hat bei Softwareentwicklern nicht immer den Stellenwert, den sie verdient. Es mangelt oftmals an Wissen dazu, wie sich digitale Barrierefreiheit bei der Entwicklung berücksichtigen lässt. Weiterhin sorgen Kosten- und Termindruck dafür, dass die Prioritätenliste von anderen Punkten angeführt wird.

Barrierefreie Softwareentwicklung basiert auf den grundlegenden Prinzipien von klarer Strukturierung sowie einfacher und verständlicher Bedienung. Grundlegendes wie z.B. passende Farbkontraste, eine leichte Benutzerführung und Alternativtexte für Bilder zählen zum Wissen, das sich Softwareentwickler zunächst aneignen müssen, das sich jedoch langfristig auszahlt. Von einer verständlichen Bedienung profitieren nicht nur Menschen mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen, die meisten Anwendenden fühlen sich dadurch angesprochen und finden sich in bürokratischen Prozessen besser zurecht.

Sind die Barrierefreiheitsprinzipien einmal berücksichtigt, so verursachen sie bei Aktualisierung der Software keinen oder nur geringen Mehraufwand. Dementsprechend ist es von Bedeutung, dass digitale Barrierefreiheit frühestmöglich, am besten bei Start des Entwicklungsprozesses, berücksichtigt wird.

Eine spätere Umsetzung von digitaler Barrierefreiheit ist stets mit Mehraufwand in Form von Zeit und Kosten verbunden. Auch kann es eine Hürde sein, wenn die eigene Software zwar digitale Barrierefreiheit bereits berücksichtigt, jedoch Programmerweiterungen nicht barrierefrei sind. In diesem Fall wären nicht alle Programmbestandteile und somit die gesamte Nutzendenerfahrung barrierefrei.

Digitale Barrierefreiheit bezieht sich neben der technischen Umsetzung auch auf Fragen der Betriebskultur. Insbesondere Organisationen, in denen digitale Barrierefreiheit nicht gesetzlich vorgeschrieben und eine entsprechende Sensibilisierung für deren Notwendigkeit noch nicht ausgeprägt ist, können mit der Einführung einer barrierefreien Softwarelösung eine positive Veränderung der Organisationskultur anstreben.

Von den einzelnen Mitarbeitenden, über das Team bis hin zur kompletten Organisation profitieren alle Beteiligten von digitaler Barrierefreiheit, da die (digitale) Teilhabe aller Innovation und Ressourcenausschöpfung garantiert.

Wichtige Schritte bei der Umsetzung digitaler Barrierefreiheit sind die Analyse von Anforderungen von Mitarbeitenden und deren Einschränkungen sowie die Bereitstellung passender Unterstützung und die Sensibilisierung der Belegschaft für die Themen Inklusion und digitale Barrieren. Digitale Barrieren sind eng verknüpft mit der Organisationskultur. Wenn die Vorteile einer inklusiven und diversen Arbeitskultur erkannt und gelebt werden, so steigert dies auch das Verständnis für die Notwendigkeit von barrierefreien Software-Plattformen.

Checkliste für die barrierefreie Software-Entwicklung

Phase 1: Plan (Planung)

| Anforderung | Empfehlung | Kontrolliert |

|---|---|---|

| Wird die Software von Grund auf neu entwickelt oder soll eine vorhandene Software barrierefrei umgesetzt werden? | Bei einer bereits vorhandenen Software sollte zunächst eine Analyse der bereits vorhandenen Funktionen und damit möglicher vorhandener Barrieren erfolgen, um daraus einen Aktionsplan ableiten zu können. | Ja / Nein |

| Aus welchen Funktionen und Bereichen besteht die Software und welche Anforderungen an die Barrierefreiheit müssen diese jeweils erfüllen? | Führen Sie eine Analyse der Funktionen durch und ermitteln Sie, welche Barrieren vorhanden sein können. So müssen bspw. grafische Menüs durchgängig per Tastatur bedienbar und für Bilder Alternativtexte vorhanden sein.

Siehe dazu Handlungsleitfaden zur Gestaltung barrierefreier Software (hier insbesondere: Handlungsleitfaden zur Gestaltung barrierefreier Software und Barrierefreie Gestaltung von User Interface-Elementen), EN 301 549 Abschnitt 11 und WCAG.

Mit dem Standardanforderungskatalog (hier mit Auswahl der IT-Lösung „Software (offen)“ oder „Software (geschlossen)“) kann eine Übersicht der für die eigene Software relevanten Normen erstellt werden.

Wir empfehlen die Aufstellung einer Übersicht mit Bereichen und Funktionen samt Umsetzungsplan.

Um ein Verständnis für die verschiedenen Einschränkungsarten (körperlich, kognitiv, dauerhaft, situativ, temporär) zu erhalten, empfehlen wir die Lektüre von Materialien zur Sensibilisierung und Informationen zu den Zielgruppen. | Ja / Nein |

| Wie werden Programmerweiterungen und Aktualisierungen barrierefrei umgesetzt? | Bei Programmerweiterungen von Drittanbietenden (Zulieferungen) müssen diese ebenfalls die Prinzipien der Barrierefreiheit sicherstellen, damit es nicht zu Teilbarrieren in der Gesamtlösung kommt.

Bei Aktualisierungen der Software müssen die Prinzipien der Barrierefreiheit stets beachtet werden, zudem sollte nach Updates ein Teiltest erfolgen, um die Barrierefreiheit sicherzustellen. | Ja / Nein |

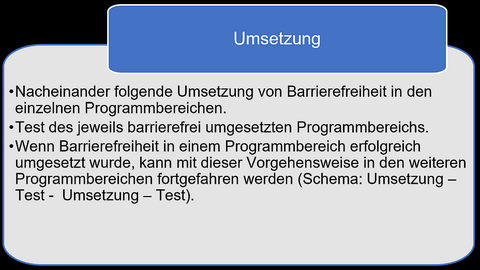

Phase 2: Do (Umsetzen)

| Anforderung | Erläuterung | Kontrolliert |

|---|---|---|

| Wie soll die Umsetzung erfolgen? | Vorgehensweise 1 (Empfehlung): Es werden die Teilbereiche einer Software barrierefrei umgesetzt, anschließend getestet und bei Erfolg wird diese Vorgehensweise für die weiteren Teilbereiche durchgeführt.

Vorgehensweise 2: Erst barrierefreie Umsetzung aller Softwarebereiche, anschließend ein Gesamttest.

Wir empfehlen Vorgehensweise 1, da hier Teilbarrieren durch einen Teiltest schnell entdeckt und frühzeitig behoben werden können. | Ja / Nein |

| Konkrete technische Umsetzung der Barrierefreiheit in den Programmbestandteilen | In diesem Schritt werden die zuvor identifizierten Bereiche und ihre Funktionen technisch barrierefrei umgesetzt. | Ja / Nein |

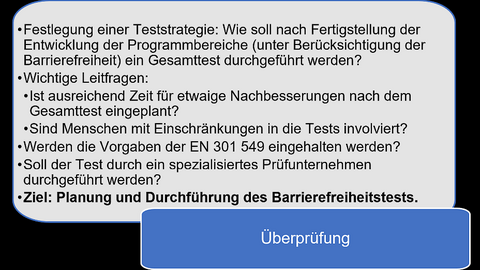

Phase 3: Check (Überprüfen)

| Anforderung | Erläuterung | Kontrolliert |

|---|---|---|

| Wie sieht die Teststrategie aus, mit der die erfolgreiche Umsetzung von Barrierefreiheit geprüft wird? | Die Teststrategie nach Fertigstellung der Entwicklung ist ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung. Für sie sollte ausreichend Zeit eingeplant werden, zudem sollte danach ausreichend Zeit zur Fehlerbehebung zur Verfügung stehen. | Ja / Nein |

| Werden die Anforderungen der EN 301 549 eingehalten? | Die Anforderungen der EN 301 549 stellen wichtige Grundlagen für barrierefreie Software dar. | Ja / Nein |

| Sind Menschen mit Einschränkungen in die Tests involviert? | Von Einschränkungen betroffene Menschen können die Barrieren zuverlässig beurteilen, da sie ihnen im Alltag stets begegnen. Gerade Barrieren im Bereich der kognitiven Einschränkungen lassen sich stellenweise erst durch Betroffene identifizieren. | Ja / Nein |

| Werden die Tests von Prüfunternehmen durchgeführt? | Auf digitale Barrierefreiheit spezialisierte Prüfunternehmen können Software-Entwickelnde bei der barrierefreien Entwicklung unterstützen, wenn nicht ausreichend Know-how oder personelle Ressourcen im eigenen Hause dazu vorhanden sind. | Ja / Nein |

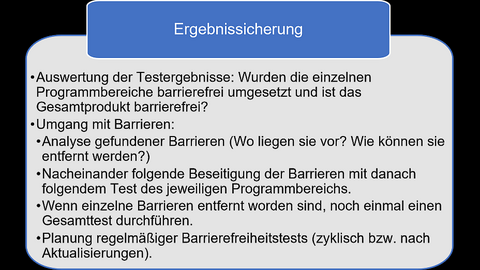

Phase 4: Act (Handeln)

| Anforderung | Erläuterung | Kontrolliert |

|---|---|---|

| Durchführung der Tests | Hier werden die Tests auf die zuvor geplante Art und Weise durchgeführt bzw. werden durch ein Prüfunternehmen durchgeführt.

Sollte ein Prüfunternehmen den Test durchführen, so ist es wichtig, dass anschließend ein Fundstellenbericht mit Hinweisen zur Barrierenbeseitigung zur Verfügung steht. | Ja / Nein |

| Validierung der Ergebnisse | Ist die Umsetzung der Barrierefreiheit in den einzelnen Softwarebereichen und im Gesamten erfolgreich gewesen? | Ja / Nein |

| Umgang mit Barrieren | Falls bei der Prüfung Barrieren sichtbar geworden sind, muss zunächst einmal analysiert werden, welche Softwarebestandteile davon betroffen sind und wo nachgebessert werden muss.

Wir empfehlen hierfür die einzelnen Fundstellen nacheinander zu betrachten, die Barrieren zu beseitigen und anschließend die jeweilige Funktion erneut zu testen. Sind die einzelnen Barrieren beseitigt, sollte noch einmal ein Gesamttest erfolgen. | Ja / Nein |

| Planung regelmäßiger Prüfungen | Zur fortwährenden Sicherstellung von Barrierefreiheit ist es von Bedeutung regelmäßige Tests durchzuführen, vor allem nach größeren Updates. So können früh Barrieren effizient erkannt und beseitigt werden statt später eine größere Liste abarbeiten zu müssen. | Ja / Nein |